|

Филологические тайны и открытия

|

|

| lamoisha | Дата: Суббота, 25.05.2024, 05:35 | Сообщение # 101 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| Вчера один музыкант в своём блоге поделился своим открытием порошков и пирожков.)

Чисто филологическое описание различий.

Может пригодиться преподам и исследователям, а также сочинителям этой новомодной байды.

"В День славянской письменности и культуры продолжаю знакомить непосвящённых с поэтическими жанрами, появившимися не так давно. Это так называемые «пирожки» и «порошки». И там и там строгий размер, но не допускается использование заглавных букв и знаков препинания. В «пирожках» рифма запрещена, а в «порошках» вторая и четвёртая строка рифмуются. Вот два моих примера, первый – «пирожок», второй – «порошок».

я хоть и вышел из психушки

со справкой что уже здоров

но ты зухра на всякий случай

не пой красавица при мне

©Юрий Лоза

родная милая оксана

у нас полжизни впереди

молю тебя не будь жестокой

уйди

©Юрий Лоза

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Вторник, 28.05.2024, 18:58 | Сообщение # 102 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| Как казахский поэто Олжас Сулейменов поправил "Слово о полку Игореве".

И ведь возразить практически нечего!)))

"История о том, как Олжас Сулейменов смог расшифровать "Слово о полку Игореве"

Не было у славистов занятия любимее, чем расшифровывать наше всё — самый главный памятник русской письменности «Слово о полку Игореве». Дело не только в том, что «Слово» было написано очень давно и язык с тех пор поменялся до неузнаваемости. Дело в том, что: а) оно было написано вообще без пробелов между словами, как тогда было принято; б) оригинал до нас не дошел, а дошел только «испорченный телефон», потому что самая древняя запись памятника, имеющаяся у нас на руках, — это копия XVIII века с копии XVI века.

И оба копииста наляпали в своих списках такое количество ошибок, что теперь «Слово» содержит больше темных мест, чем самый заумный каббалистический трактат. И вот свои вариации расшифровок этих мест ежегодно предлагали знаменитые филологи, литературоведы, историки и писатели. Переводов «Слова» насчитывается буквально сотни.

А потом пришёл Олжас Сулейменов. Этот казахский Чингисхан от филологии устроил славистам такой разгром под Калкой, что они не могут отойти от потрясения до сих пор.

В своей книге «Аз и Я» Сулейменов разобрал большинство темных мест «Слова» — легко, непринужденно и убедительно. Будучи тюркологом, специалистом по тюркским языкам, он без каких-либо проблем понял «Слово» лучше любого слависта-русиста. Потому что, оказывается, это произведение написано на страшном русско-славянско-половецко-кипчакском жаргоне, то есть кишмя кишит тюркизмами, которые автор вставлял в текст с той же непринужденностью, с которой сегодняшний менеджер говорит об офшорах, стартапах и прочих краудсорсингах.

Выяснилась масса любопытных вещей.

«Куры города Тьмутаракани», до которых «доскакаше» один из героев, наконец перестали кудахтать. Эти птички, так смущавшие переводчиков, оказались обычными стенами: «кура» — у тюрков «стена».

«Дебри Кисани» из темных лесов, окружавших великий русский град Кисань, неизвестно, правда, где находившийся и куда потом девшийся, превратились в «дебир кисан» — «железные оковы».

«Тощие тулы», хоронившие князя, обратились из совсем уж фантасмагоричных «прохудившихся колчанов» в худых вдов, обряжавших князя в последний путь. Ибо у тюрков «тула» — это «вдова».

«Птица горазда», над которой тоже сломали голову многие переводчики, переводя ее как «очень быструю птицу», стала «горазом», то есть по-тюркски — петухом.

И так далее и тому подобное. Смысл всего произведения в результате этих многочисленных изменений оказался кардинально новым, текст — почти неузнаваемым.

Сказать, что слависты обиделись, — значит ничего не сказать. Книгу Сулейменова встретили гробовым молчанием. Ее существование как бы просто проигнорировалось.

Но с тех пор ни одного нового перевода «Слова», ни одной серьезной работы о нем больше не выходило. Потому что писать о нем, не принимая во внимание правок Сулейменова, теперь невозможно. А признать их нестерпимо обидно.

***

Автор заметки: Дмитрий Самойлов

Из комментариев

***

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Четверг, 06.06.2024, 19:57 | Сообщение # 103 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| В такой день, в два-с-четвертью века нашему Пушкину, делюсь шокирующей информацией от нашего общего друга Роджера со ссылкой на его страницу в ЖЖ.

Ну потому, что реально шокирующая. И потому что друг!

Оригинал статьи в "Нью-Йорк таймс". Но я взяла у Роджера)

Яндекс переводит автоматом.

Редкие издания Пушкина исчезают из библиотек по всей Европе

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Суббота, 15.06.2024, 05:48 | Сообщение # 104 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| "Шла Великая Отечественная. В кабинет секретаря Союза писателей Александра Фадеева вошла необычная посетительница: нищая старуха с мешком в руках. Фадеев нахмурился.

- У вас ко мне какое-то дело? Старушка положила свой мешок на колени и сказала как-то неожиданно искренне:

- Жить тяжело, Александр Александрович. Помогите как-нибудь. - А что, неужели и вы тоже писатель? - с иронией спросил он.

- Я пишу стихи, - сказала женщина, как бы извиняясь. - Их печатали когда-то. Только очень давно.

- Как же вас зовут? - Раиса Адамовна Кудашева.

- Ну прочтите что-нибудь: - обреченно произнес Фадеев.

Извольте, - согласилась женщина и начала: "В лесу родилась елочка, В лесу она росла:"

Прошло 60 лет. В 2003-м к писателю Михаилу Холмогорову пришел приятель и сказал:

— А ведь ты можешь быть миллионером! Нужно только оформить бумаги. Михаил был озадачен. Как племянник и единственный наследник Раисы Кудашевой он действительно мог бы получать авторские отчисления. Но как потомственный интеллигент даже думать о таких вещах не мог. Но почему бы не попробовать? И Михаил начал разбирать семейные архивы - в официальных инстанциях родство нужно было еще доказать. История эта началась давно - в 1878 году, когда у Адама и Софьи Гедройц (в девичестве Холмогоровой) родилась дочь Раиса. Потом у супругов Гедройц появились на свет еще три девочки. Это было типичное старомосковское семейство - хлебосольное, веселое, с прислугой в белых фартуках и домашними спектаклями по праздникам. В старших классах гимназии Раиса начала писать стихи для детей. Да так удачно, что ее охотно печатали в детских журналах. Раису ждало безоблачное будущее хозяйки интеллигентного московского дома и поэтессы-любительницы, но случилось несчастье - умер отец. Как старшая дочь Рая взяла на себя заботу о матери и младших сестрах - пошла работать гувернанткой в богатый дом. Теперь она уже не могла подписывать стихи своим именем. В высших кругах сочинительство считалось делом предосудительным. В 1902 году Раиса устроилась на работу к князю Алексею Ивановичу Кудашеву. Он овдовел и никак не мог прийти в себя после утраты любимой жены, поэтому забота о наследнике почти целиком легла на плечи гувернантки. Раиса по-матерински привязалась к воспитаннику, который лишился матери и почти не видел отца, и он, в свою очередь, тоже обожал Раечку.

- Раечка, а у нас будет елка? - спросил он накануне Нового года.

- Конечно будет, - ответила Рая.

- А гости будут?

- И гости.

- А какой стишок я буду им читать?

- Ну, хочешь, выучим с тобой Пушкина.

-А у Пушкина есть стихи про елочку?

Раиса задумалась и ничего не смогла вспомнить. - А ты непременно хотел бы про елочку?

- Непременно.

Мальчик уснул. Раиса пошла к себе в комнату и начала сочинять. Она представила себе детишек, бегающих вокруг елки, и Алешеньку в нарядном бархатном костюмчике. Он стоит под елкой и читает: "Гнутся ветви мохнатые / Вниз к головкам детей. / Блещут бусы богатые / Переливом огней:" А потом представила себе елочку, но только в лесу. Как она стоит там, одинокая: "Метель ей пела песенку, спи, елочка:" И она вспомнила, что ей уже 27 лет, а она никак не дождется своего праздника. Получилось что-то личное. И почему-то вспомнился князь. Ему было 50 - не такой уж и старик. Утром он посмотрел на нее как-то тепло и внимательно и почему-то назвал Раей, а не Раисой Адамовной, как обычно. Она тряхнула головой, чтобы отогнать ненужные мысли и напрасные надежды. К утру стишок был готов. А днем она отнесла его в журнал "Малютка", где ее ждали и любили как постоянного автора. Подписалась, как обычно, буквами "А. Э.". Вот, собственно, и все. Рае не показалось: князь действительно стал обращать на нее внимание. Они все чаще оставались вдвоем как будто случайно. Князю в срочном порядке нужно было обсудить с гувернанткой отметки мальчика, новое стихотворение очередного декадента... Но оба не решались признаться в своих чувствах даже себе самим. Она - потому что не смела и думать о такой выгодной партии. Он - потому что боялся оскорбить ее гордость. Все-таки разница в возрасте. Только через три года князь предложил своей гувернантке руку и сердце. Так Раиса Гедройц стала княгиней Кудашевой.

- Тетя Рая совсем не была похожа на княгиню, - вспоминает Михаил Холмогоров. - Когда мне было пять лет, мама взяла меня к ней в гости. Тетя Рая оказалась совсем старенькой. Они с сестрой, такой же старушкой, ютились в малюсенькой комнате, похожей на чулан. А потом во время прогулки мама показала мне особняк на углу Воротниковского и Старопименовского переулка.

— Раньше этот дом принадлежал тете Рае, - сказала она вдруг.

Миша никак не мог поверить, что нищая старушка жила когда-то во дворце. В 70-е особнячок сломали, и от единственного счастливого времени в жизни Раисы Кудашевой не осталось ни следа. Тогда, в начале века, ее называли княгиней, у нее был собственный дом, любящий муж и приемный сын. Раиса уже почти позабыла о своих стишках про елочку. Как-то Раиса Адамовна с семейством ехала в Петербург. Попутчицами оказались бабушка и ее внучка. Познакомились, разговорились. Старушка попросила внучку спеть песенку. И девочка, расправив юбочку, запела:

— В лесу родилась елочка, в лесу она росла!

- А что же это за чудесная песенка? - спросила Кудашева с замиранием сердца.

- О, это знаменитая новогодняя песенка из альбома композитора Бекмана. Он называется "Верочкины песенки". Просто клад для домашнего музицирования!

Князь слушал вполуха и читал газету. Когда они остались одни, Рая решила: момент настал. То, что она тайно печатает стихи, тяготило ее. Ей хотелось, чтобы муж знал все.

- Ты слышал песенку? - спросила она нерешительно.

- Да. Прелестная, - улыбнулся князь. Похоже, он догадывался, куда клонит жена.

- А слова? Слова тебе понравились?

- О, я бы хотел познакомиться с автором, - князь улыбнулся еще шире.

- Это я написала. Для нашего сына, - проговорила, краснея, княгиня.

- Никогда не сомневался в твоих талантах, - сказал князь и поцеловал жену. Так Рая узнала, что она автор слов модной песенки. Впервые пути песни и ее создательницы пересеклись, чтобы снова разойтись, и уже надолго. К 1914 году обожаемый воспитанник Алеша вырос. Он бредил войной и сбежал на фронт. Отец, который уже перешагнул рубеж 60-летия, слег, не выдержав волнений, и вскоре умер - не выдержало сердце. Спустя некоторое время пришло извещение о смерти мальчика. Княгиня разом потеряла все. Так что утраты революции она приняла почти что равнодушно. 1917 год Кудашева провожала в полном одиночестве. Княгиня сидела у печурки и грела руки.

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Суббота, 15.06.2024, 05:48 | Сообщение # 105 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| Прислуга разбежалась. Она была одна, куталась в шаль и подбрасывала в огонь остатки мебели. Все бумаги, напоминающие о прошлом, давно пошли на обогрев комнаты. Только некоторые она оставила себе. И среди них - черновик стихотворения про елочку. Внезапно в дверь постучали. Она открыла. Красные матросы зашли в дверь, оставляя черные следы на паркете. Один из них, видимо, главный, вынул изо рта окурок, затушил о стену и бросил на пол.

- Что вам угодно? - спросила княгиня как можно спокойнее.

- Нам угодно, - издевательски прищурился матрос, - чтобы ты, контра, в течение десяти минут исчезла из дома, незаконно отнятого у трудового народа. Раиса Адамовна безропотно собрала вещи. Так началась ее новая жизнь. В этой жизни главным было стать как можно незаметнее, чтобы никому даже в голову не пришло о чем-то ее расспрашивать. В конце концов ей удалось устроиться в районную библиотеку, где она и просидела тихой мышкой до самого 1941 года. Между тем песенка жила триумфальной и праздничной жизнью. Ее пели на всех детских утренниках, исполняли на главной елке страны в Колонном зале, на ее сюжет рисовали открытки. Это была главная новогодняя песня страны. А создательница ее текста, никем не опознанная, выдавала в районной библиотеке советские книжки и классику, а по вечерам возвращалась в коммуналку к своим книгам, любимому коту и воспоминаниям. Как-то по радио она услышала бодрый дикторский голос: "Песенка про елочку, слова и музыка композитора Бекмана". Она позвонила жене своего племянника, Анне Холмогоровой (маме Михаила). Та возмутилась. Мало того что автор слов всенародной песни живет на нищенскую зарплату, так о нем еще и никто не знает! Может быть, и деньги за это получает кто-то другой!

- Давайте попробуем доказать, что автор - это Вы, - неожиданно для себя предложила она престарелой родственнице.

- Да как же это? - испугалась Раиса Адамовна. - Голубушка, не нужно. Стара я уже для таких подвигов. Да и происхождение мое... Не дай Бог кто узнает…

- А мы все же попробуем, - не унималась родственница. Вот тут-то и пригодился черновик стихотворения, сохраненный Раисой Адамовной в далеком 18-м году. А еще в архиве чудом отыскались гонорарные ведомости всеми давно забытого журнала "Малютка". Состоялся суд. Деликатный вопрос о принадлежности к эксплуататорским классам удалось обойти. Процесс был выигран, и Кудашева была официально признана автором песни и должна была получать деньги с каждого ее исполнения. Но по-настоящему известной Раиса Адамовна стала только в 1958 году. Тогда в "Огоньке" работал будущий "отец" Электроника - Евгений Велтистов. Он бродил по городу в поисках интересных людей и набрел на Кудашеву. Появившееся в новогоднем "Огоньке" интервью переменило жизнь 80-летней старушки. Ей стали писать и звонить незнакомые люди, ее приглашали в школы и детские сады. Но было слишком поздно. "Я стараюсь крепиться и не падать духом, - писала Кудашева своей подруге Анне Ивановне Сытиной. - Не по силам я затеяла дело, слишком поздно эта история подошла ко мне". Михаил Холмогоров сидел у главного нотариуса города Москвы. Тот внимательно выслушал историю детской песенки и ее создательницы.

- К сожалению, я ничего не могу для вас сделать. Когда умерла Ваша родственница, срок действия авторского права был другим. И он давно истек. А закон обратной силы не имеет. Михаил выслушал вердикт, понял, что миллионером ему никогда уже не стать и... совсем не огорчился. Пусть останется все как есть. Недавно на могиле Кудашевой на Пятницком кладбище Михаил поставил памятник. На нем - слова песенки про елочку. А сама песенка принадлежит всем. Неизвестная "Елочка" Раиса Кудашева посвятила своему воспитаннику не песенку, а сценарий детского утренника. Дети должны были по очереди зачитывать строфы. Но полный вариант песни начинается четырьмя неизвестными строфами:

"Гнутся ветви мохнатые Вниз к головкам детей; Блещут бусы богатые Переливом огней; Шар за шариком прячется, А звезда за звездой, Нити светлые катятся, Словно дождь золотой: Поиграть, позабавиться Собрались дети тут И тебе, ель-красавица, Свою песню поют. Все звенит, разрастается Голосков детских хор, И, сверкая, качается Елки пышный убор. В лесу родилась елочка, В лесу она росла, Зимой и летом стройная, Зеленая была...»

Сообщество " Хранители сказок"

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| Уралец | Дата: Суббота, 13.07.2024, 10:50 | Сообщение # 106 |

Генерал-полковник

Группа: Модераторы

Сообщений: 868

Статус: Offline

| Честно говоря, я не люблю слишком сложные стихотворения. Вернее,

совершенно не так. Я восхищаюсь иногда мастерством слишком сложных

стихов, но если они не греют душу? То что? Ну, что, читайте их

сами, а меня не заставляйте.

Иногда очень сложные стихи всё-таки бывают человечны. Не

заставляйте меня приводить примеры. Возможно, такие

примеры вовсе не водятся в природе.

А вот есть стихотворения, они

сложны, но в меру, в золотую меру. Мандельштам, например.

Поймите, я ведь могу ошибаться. Я высказываю свои мысли.

Я хотел сказать, что Мандельштам сложен, но в разумных

пределах. Смешно сказал, да? Мандельштам — великий поэт,

а некоторые поэты, которые сложнее Мандельштама — не

великие. Хорошие, да, мастера словесной эквилибристики.

А вот простые стихи. Они греют душу.

Владимир Набоков

Что нужно сердцу моему,

чтоб быть счастливым? Так немного…

Люблю зверей, деревья, Бога,

и в полдень луч, и в полночь тьму.

И на краю небытия

скажу: где были огорченья?

Я пел, а если плакал я —

так лишь слезами восхищенья…

Павел Никлебакс

Сообщение отредактировал Уралец - Суббота, 13.07.2024, 12:24 |

| |

| |

| Уралец | Дата: Суббота, 13.07.2024, 11:01 | Сообщение # 107 |

Генерал-полковник

Группа: Модераторы

Сообщений: 868

Статус: Offline

| Джерард Мэнли Хопкинс (28 июля 1844 — 8 июня 1889)

Один из моих любимых поэтов. Читал его в переводах,

понятно. Поезжайте в Свердловск и спросите там Роджера —

хороши ли они? Нет, вы поезжайте! На мой вкус, есть

прекрасные.

И знаете, если сравнить Хопкинса и Бродского…

А я не буду сравнивать. Роджер разозлится, а он ведь

мой друг. Митя Фоксдаун тоже мой друг, который сошёл с ума.

Павел Никлебакс

Сообщение отредактировал Уралец - Суббота, 13.07.2024, 11:11 |

| |

| |

| Уралец | Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 11:15 | Сообщение # 108 |

Генерал-полковник

Группа: Модераторы

Сообщений: 868

Статус: Offline

| Когда я прочитал Джерарда Мэнли Хопкинса впервые, в русских

переводах, которые в основном прекрасны, если они не

любительские… Открытие! Я понял, что Хопкинс — великий поэт,

все его тексты удивительно хороши и близки мне.

Потом я узнал, что у него ориентация типа не такая, какая надо.

Ну, тот случай, когда неважно. «По мне уж лучше пей, да дело

разумей».

Павел Никлебакс

Сообщение отредактировал Уралец - Воскресенье, 14.07.2024, 11:19 |

| |

| |

| lamoisha | Дата: Воскресенье, 21.07.2024, 11:11 | Сообщение # 109 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| В этимологии древних слов и значений.

Абсолютно укладывается во все смыслы новое слово "потреблядство" и все его производные.

Жаль только, что в 21-м веке возобладало повсеместно именно это явление. Не с кем слова порой перемолвить без сияющего ценника во взорах.

"И всё тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах… И рад бежать, да некуда… ужасно!" - А.С.П.

"Первоначально древнерусский глагол «блядити» значил «ошибаться, заблуждаться, пустословить, лгать»

То есть, ежели ты трепал языком наглую ложь (неважно, осознавая это или нет), тебя вполне могли назвать «блядью», невзирая на пол

В это же самое время в славянских языках жило-поживало другое, весьма похожее по звучанию, слово «блудити», которое означало «блуждать» (ср. украинское «блукати»)

Постепенно словом «блуд» стали определять не только экспедицию Ивана Сусанина, но и беспорядочную «блуждающую» половую жизнь

Появились слова «блудница», «блудолюбие», «блудилище» (дом разврата)

Сначала слова «блядити» и «блудити» существовали обособленно, но постепенно стали смешиваться

Уже Даниил Заточник в XIII веке писал: «Девиця бо погубляет красу свою бляднею, а мужество татьбою (воровство)»

Этому способствовала не только схожая фонетика, но и схожесть значений

Женщина-блядь считалась женщиной заблудившейся, сошедшей с истинного пути, как и блядословы-еретики..."

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| Уралец | Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 14:46 | Сообщение # 110 |

Генерал-полковник

Группа: Модераторы

Сообщений: 868

Статус: Offline

| Орфографический словарь

сыпать, сыплю, сыплет, сыплют и сыпет, сыпят, пов. сыпь

Словарь трудностей

СЫПАТЬ, сыплю (неправильно сыпаю), сыплет (допустимо сыпет); повел. сыпь; прич. сыплющий и сыпящий; дееприч. сыпля и сыпя.

Павел Никлебакс

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Пятница, 06.09.2024, 08:43 | Сообщение # 111 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| Откуда пошел ислам, кажется, известно всем: сотни книг, статей, ежедневных и эпизодических теле- и радиопередач... Об этом можно прочитать в любой обычной и религиозной энциклопедии и даже в "Справочнике атеиста". А вот исследователь истории Великой Степи Мурад Аджи привез недавно из Ирана сенсационные подтверждения своей гипотезы зарождения ислама. Ему слово.

- Мурад Эскендерович, принято считать, что ислам как религия возник в Аравии. Вы придерживаетесь иной точки зрения. Почему?

- Правильно, ныне принято считать именно так - начиная с Аравии. Но лет триста-четыреста назад люди высказывались иначе: тогда были иные представления об исламе. Собственно, я и рассказываю в своей книге "Кипчаки, огузы" как раз о том времени.

Ранний ислам существенно отличался от современного. Скажем, в средневековой Европе его называли "египетской ересью", потому что новая вера очень походила внешне на восточное христианство - то же Единобожие. Обряды и молитвы у них были почти одинаковыми. Византия, тогдашняя законодательница порядков в Европе, долго не признавала ислам, считая его христианской сектой.

Зато западные христиане (видимо, чтобы досадить византийцам!), наоборот, называли себя союзниками ислама, а папы римские признавались, что верят в того же Бога, что и мусульмане, они знали Коран. Например, папа Сильвестр II до своего избрания несколько лет прожил среди мусульман, изучая там математику, химию и технические науки. И подобных примеров, поверьте, немало. Ведь символом раннего ислама был равносторонний крест. По крайней мере, еще в 1024 году в Халифате отмечали праздник Святого креста, торжества открывал сам халиф. И иконы были в обиходе мусульман... Словом, многое было действительно не так, как ныне.

- Тогда почему о ранней истории ислама так мало известно?

- Ответ надо искать в мировой политике. Она, политика, к началу XIX века заставила переписать историю ислама, сделать ее такой, какой известна ныне. Правда отошла на задний план. Акцент поставили на арабское начало. Будто других "корней" и не было.

Это делалось, чтобы заполнить образовавшийся вакуум: Османская империя тогда терпела поражения, роль тюркского начала в культуре Востока слабела вместе с тюрками, ее требовалось забыть. Перелицовка истории обычна, она всегда следует за сменой власти.

- Но первый Коран написан по-арабски. С этим вы же не станете спорить?

- А откуда это известно? Да, в современном тексте Корана есть, например, такие строки: "Мы сделали ее Кораном на арабском, чтоб вы могли уразуметь". (Сура 43-3). Специально подчеркиваю слово "арабском" и говорю, что во времена Пророка не было арабского языка. И слова "араб" никто не знал. Арабы появились позже, через десятилетия, когда возникло государство Халифат. Его жителей, принявших ислам, назвали арабами. Ими стали тюрки, египтяне, сирийцы, ливийцы и другие народы. Именно народы! Как видим, араб - это не этнический термин.

Арабский же язык сложился того позже, к концу Х века. По крайней мере, первую попытку создания арабского словаря и правил, вернее, некоего научного обоснования нового религиозного языка предпринял в конце VIII века ал-Халил, но его попытка не удалась. "Сборный" язык не получился. Судя по всему, в его основу положили тюркский язык.

Второй попыткой создания словаря арабского языка стала работа ибн Дурайда (837 - 933), она сохранилась до наших дней, известна ученым-арабистам. По ней вполне можно судить о развитии арабского языка. Но то был тоже еще не арабский. Лишь позже, когда "базовый" язык дополнили лексикой кочевников-бедуинов, появилось что-то, напоминающее арабский язык. Тогда в свет вышла рукописная "Книга исправления" в 10 томах, ее автор Абу Мансур Мухаммад ибн ал-Азхар ал-Азхари (895 - 981). Возможно, он и есть основоположник арабского языка, по крайней мере, стоял у его истоков.

Понятие "арабский язык" и ныне очень условно. Скажем, в Саудовской Аравии он звучит иначе, чем в Египте или Алжире. Арабы понимают друг друга, как русские понимают украинцев или болгар. Что-то понятно, но далеко не все. Больше того, сам язык Корана совсем другой.

А это потому, что арабы - союз разных народов, которых сплотил ислам, политическое или религиозное объединение.

- Тогда вообще не понятно. Откуда же появилась письменность у аравитян?

- Признаюсь, это и меня заинтересовало. Но обращаться к учебникам арабского языка или энциклопедии я не стал. Бессмысленно, там историю арабского языка начинают с туманной даты - "раньше IV века". Полный абсурд. Почему, спросите вы?

Да потому, что IV веком, точнее 312 годом, датирована самая древняя из известных рукописей Ближнего Востока, написанных письменностью, напоминающей арабскую вязь. Правда, ни один арабист так и не смог прочесть ее, равно как и все другие древние "арабские" тексты. Тем не менее их упорно называют арабскими. Вот что делает политика в науке...

Придумали даже версию о связи арабского письма с арамейским, но это неверно изначально. Ведь арабское письмо начинается справа налево, у него выразительная и своеобразная графика, подобной ей на Ближнем и Среднем Востоке не было. Клинопись - да, там была, иероглифы - тоже да, а вязь - нет. Вот и возник вопрос - откуда взялось в IV веке на Ближнем Востоке принципиально новое письмо? И у коптов, и у эфиопов?

Мой научный интерес лежит в Великом переселении народов, которое началось до новой эры с Древнего Алтая и продолжалось по степям Евразии до V века. Иначе говоря, я занимаюсь историей тюркского мира и Великой Степи. Здесь и нашелся ответ на ваш вопрос.

Оказывается, задолго до новой эры на Древнем Алтае была своя письменность. Это руны, их высекали на скалах, они исследованы наукой, установлен их возраст. Но не в этом суть. Руническое письмо начиналось справа налево или сверху вниз, гласные пропускали, текст писали в одно слово. В этом и была самобытность алтайского письма. Руны служили "печатными буквами".

Кроме рун, древние алтайцы знали скоропись. Ею писали от руки на выделанных кусках кожи, писали гусиными перьями или тонко заостренными палочками, макая их в краску, потому что бумаги, чернил и иного писчего материала у них тогда еще не было. О письменности алтайцев западный мир узнал в 250 году до новой эры, когда Великое переселение народов коснулось земель Древней Персии. Власть там перешла к династии Аршакидов, или Рыжих саков, они были выходцами с Алтая.

Утверждать так позволяет печать Аршакидов, она хранится в Государственном музее Ирана, на ней четкие тюркские руны, а это несмываемый след. Я сам видел их.

Вместе с правителями в Иран пришла новая письменность справа налево, в одно слово, то есть по правилам Древнего Алтая! Потом местные переписчики придали письму некую витиеватость, и "буквы" стали походить на лебедей, у них появилось название - куфи (по-тюркски "куф" - "лебедь"), но принципиально письмо, конечно же, не меняли.

Когда в начале IV века Великое переселение народов дошло до Ближнего Востока, сюда, естественно, дошло и куфическое письмо, которое ныне почему-то называют древнеарабским. Но, повторяю, ни один арабист не прочел его...

Чтобы не утомлять читателей подробностями, замечу: древние тексты Корана написаны куфическим письмом. Они хранятся в библиотеках мусульманского мира как святыни ислама.

В Иране алтайская бумага появилась в конце VI века. (Подробнее об этом написано в моей книге). А арабы о ней узнали в VIII веке, точнее, в 751 году. С того времени текст Корана начали писать на бумаге тюркским куфи, но на бумаге, которую теперь варили в Самарканде и называли тюркским же словом "кагит". До этого Кораны писали письмом куфи, но на тонко выделанной коже.

Чтобы не мусолить тему, отмечу: слово "книга" (киныг) тюркское, оно в древности означало "в свитке": со свитков же начинались современные книги. Футляр для свитка у тюрков назывался "сандук", у арабов - тоже... Можно продолжать и продолжать, потому что едва ли не все книжное дело начиналось на Алтае. Об этом свидетельствует и оформление страниц древнего Корана. Вот они, смотрите, это же тюркские орнаменты!

Этот вопрос должен бы давно заинтересовать ученых, он лежит на поверхности, но его никто не формулировал. Мешала политика. В этом я убедился во время недавней поездки в Иран. Иранские коллеги показали древнейшие тексты Корана, написанные на коже куфическим письмом. Я держал в руках эти священные для мусульманина книги. Они на самом деле "алтайские", такие, как я описал в своей книге.

Беседу вел Игорь ЯДЫКИН

"Красная звезда"

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Суббота, 07.09.2024, 04:15 | Сообщение # 112 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| **Граф Серебряный**

**«А я себя чувствую несравненно лучше. Спасибо тому, кто посоветовал мне морфин»**, - заявил Алексей Константинович Толстой, а на следующий день, 10 октября 1875 года, в восемь вечера он ввёл себе очередную дозу. Через полчаса жена попыталась его разбудить, но все попытки оказались тщетными

Так окончил земной путь классик русской литературы.

Первому из рода Толстых, кто прославил свое имя литературным творчеством, было всего **58 лет.**

Способ ухода из жизни для отечественного писателя уникальный.

Пуля, петля, болезнь, даже голод и сумасшествие хоть и трагичны, но вполне укладываются в неписаный канон.

Шприц же больше приличествует образу «проклятого поэта», а то и рок-идола. Но именно такой парадоксальный, «неправильный» финал был закономерен. По той причине, что точно соответствовал биографии Алексея Константиновича. Она тоже была насквозь «неправильной».

Передать её можно буквально в двух словах: **«Баловень судьбы».** В том числе и литературной — не для всякого мальчика напишут сказку, вошедшую в золотой фонд детского чтения.

А для Алёшеньки дядя Алексей Перовский, правда ,под псевдонимом Антоний Погорельский, сочинил — это всем известная **«Чёрная курица, или Подземные жители».**

Нет, счастливое детство, богатство, разделённая любовь, дружная семья и даже успешная карьера — всё это бывало и у других. Но, как правило, по отдельности и омрачённое, например, серьёзными трениями с государством. У Толстого же конфликт с властью случился лишь в детстве.

Маленький граф Алёша был другом Саши Романова, наследника престола. Будучи и тогда очень здоровым и сильным, он неоднократно бивал царевича. А раз даже сразился на кулачках с его отцом, императором Николаем I: «Толстой сорвался с места, словно ядро, выпущенное из пушки. Государь отражал это нападение одной рукой. Потом поднял его, поцеловал и сказал: «Молодец и богатырь!»

О необычайной силе Толстого вспоминал и его друг, князь Александр Мещерский: «У меня долго сохранялась серебряная вилка, из которой не только ручку, но и отдельно каждый зуб он скрутил винтом своими пальцами».

К силе прилагался и авантюрный склад характера. Во время Крымской войны Толстой был взбешён подлостью англичан: «Иные действуют подобно диким — жгут и насилуют мирное население».

И запустил свой проект. Планировалось на личные деньги приобрести яхту либо пароход, вооружить добровольцев и открыть пиратские действия против английского флота. «Я заказал 40 карабинов по 20 рублей каждый и уезжаю как можно скорее... С первым успехом мы испросим полномочия на партизанские действия».

Проект был отложен лишь по той причине, что о нём узнали слишком многие, — это грозило международным скандалом, поскольку Толстой к тому времени занимал должность церемониймейстера императорского двора.

Самое интересное, что именно в этот момент вышло в свет одно из самых нежных стихотворений Толстого, чудесную музыку к которому сочинил композитор Пётр Булахов:

Колокольчики мои,

Цветики степные!

Что глядите на меня,

Тёмно-голубые?

Оно знакомо нам с детства и проходит по разряду «стихи о природе». Но из романса и детского варианта выпало несколько строф. Нынче их посчитали бы образцом имперского шовинизма:

Шум летит на дальний юг

К турке и венгерцу -

И ковшей славянских звук

Немцу не по сердцу!

Впрочем, возмущались ими и тогда. Николай Чернышевский обрушился и на «Колокольчики», и на другое стихотворение, которое тоже входит в золотой фонд русской лирики:

Средь шумного бала, случайно,

В тревоге мирской суеты,

Тебя я увидел, но тайна

Твои покрывала черты.

Толстой по этому поводу иронично заметил: «Могу сказать не без удовольствия, что являюсь пугалом для наших демократов и в то же время любимцем народа, покровителем которого они себя считают».

Это не пустая похвальба. На то же «Средь шумного бала» Пётр Чайковский написал знаменитый романс. Всего на музыку положено более 150 произведений Алексея Константиновича — абсолютный рекорд.

Менее известен тот факт, что Толстого можно по праву назвать родоначальником литературы абсурда.

> «В деревне Вшивая Горка был пойман дикий генерал. Он совсем отвык говорить, а только командовал. Полагают, что зимой он питался сосанием собственных ботфорт, а при поимке снёс яйцо с крапинами коричневого цвета. Яйцо в присутствии понятых положили под индейку, но неизвестно, что из него выйдет»

— здесь меркнет и Хармс, и даже Булгаков.

Современники часто называли его «писателем второго ряда». Критик Аполлон Григорьев предрекал: «Роман Толстого **“Князь Серебряный”** весьма скоро будет забыт». А между тем он ещё при жизни автора выдержал 8 изданий и был переведён на все европейские языки.

Его ранние произведения в стиле ужасов — «Упырь», «Семья вурдалака» и «Встреча через триста лет» — презрительно именовали подражанием Байрону. Но именно там черпал вдохновение Брем Стокер, пустивший гулять по миру вампира Дракулу, — Толстой сумел доходчиво и на века объяснить, что такое вампир, как его изобличить и как прикончить, породив тем самым солидную часть современного голливудского канона.

И, разумеется, не упомянуть самого знаменитого русского мудреца **Козьму Пруткова **было бы непростительной ошибкой.

Наиболее блестящие афоризмы «председателя Пробирной Палатки» принадлежат как раз перу Толстого. **«Зри в корень!», «Бди!», «Если хочешь быть счастливым, будь им», «Где начало того конца, которым оканчивается начало?», «Не всё стриги, что растёт»**.

И вечно актуальное для наших березняков: «Держаться партии народной и современно и доходно».

Царедворец, поэт, патриот, историк, писатель, сатирик, насмешник, мистик, авантюрист, силач и красавец...

Как там у Козьмы Пруткова? «Никто не обнимет необъятного»? Парадоксальным образом автору изречения, графу Алексею Толстому, это почти удалось.

from *© "ЛЮДИ.ЖИЗНИ.СУДЬБЫ"*

**5 сентября** родился **Алексей Константинович Толстой. 1817 - 1875.**

– создатель баллад, сатирических стихотворений; исторического романа «Князь Серебряный» (1863); драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Фёдор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870). Автор проникновенной лирики, с ярко выраженным музыкальным началом, психологических новелл в стихах («Средь шумного бала, случайно…», «То было раннею весной»).

Совместно с братьями Жемчужниковыми создал пародийный образ Козьмы Пруткова. Большая часть политических сатир опубликована посмертно.

В 1898 году постановкой драмы писателя «Царь Фёдор Иоаннович» открылся Московский Художественный театр.

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| Уралец | Дата: Суббота, 07.09.2024, 11:57 | Сообщение # 113 |

Генерал-полковник

Группа: Модераторы

Сообщений: 868

Статус: Offline

| «Генерал снёс яйцо с крапинами коричневого цвета».

Генеральша сказала, что факт налицо, но не очень красиво это.

Павел Никлебакс

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Пятница, 13.09.2024, 17:44 | Сообщение # 114 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| "Вы знаете, кто такой Никита Козлов? Никто не знает Никиту Козлова

А Никита Козлов - это «дядька» Пушкина, грамотный, - которого приставили к маленькому Алексансергеичу и который служил ему верой и правдой до последнего дня

Сочинял стихи, сказки рассказывал, сопровождал повсюду, рукописи Пушкина хранил, в "Современнике" помогал ему с работой, нес тело после дуэли, шел за гробом…" - с

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Четверг, 17.10.2024, 18:41 | Сообщение # 115 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| Татьяна Фёдоровна Есенина о сыне

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Суббота, 19.10.2024, 03:57 | Сообщение # 116 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| Кто толстовец? Я толстовец.

Нам давно известные факты, но вот так мОлодежь пытается парой слов охарактеризовать ушедшего в протест мыслителя.

Кратко, хотя это не всегда честно и правильно.

Но вот как есть. Иначе они не умеют. Клипоманы.

Перечень показывает нам не Льва, а современных так сказать любознательных.

Для познания нами мира в его изменениях.((

Интересные факты из жизни Льва Николаевича Толстого:

Граф-пацифист: Толстой был потомственным графом, но со временем отказался от своего титула и богатства, проповедуя аскетизм и непротивление злу насилием. Его идеи оказали влияние на Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга.

Полиглот и самоучка: Толстой владел английским, французским, немецким, читал на итальянском, польском, чешском, сербском и изучал греческий и церковнославянский языки. Он не окончил университет, считая, что там дают "не то образование, которое нужно".

Военный и писатель: Толстой участвовал в Крымской вой*не, обороне Севастополя, что нашло отражение в его "Севастопольских рассказах".

Педагог-новатор: Толстой открыл школу для крестьянских детей в Ясной Поляне, где сам преподавал, разработал собственную методику обучения, основанную на свободе и интересе ребенка. Он также издавал педагогический журнал "Ясная Поляна".

Отказ от Нобелевской премии: В 1901 году Толстой был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но он отказался от нее, чтобы не стать объектом зависти и соперничества.

Семейная драма: Отношения Толстого с женой Софьей Андреевной были сложными. Она ревновала его к славе и не разделяла его философских взглядов. В 1910 году, в возрасте 82 лет, Толстой тайно покинул Ясную Поляну.

"Воскресение" под запретом: Роман "Воскресение" был подвергнут цензуре и запрещен Священным Синодом, что привело к отлучению Толстого от церкви.

Влияние на культуру: Творчество Толстого оказало огромное влияние на русскую и мировую литературу, философию и общественную мысль. Его произведения переведены на множество языков и экранизированы много раз.

"Хождение в народ": Толстой, стремясь быть ближе к народу, занимался физическим трудом, пахал землю, шил сапоги, что вызывало непонимание и критику со стороны высшего света.

Вегетарианство: В поздние годы Толстой стал убежденным вегетарианцем, выступая против убийства животных и пропагандируя этичное отношение к ним.

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Суббота, 23.11.2024, 05:16 | Сообщение # 117 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| Бессмертное от ВикторСтепаныча Ч.!

Да не переведутся такие самородки на земле русской!))

Великий В.С.Черномырдин!

Здесь вам не тут.

Лучше водки хуже нет.

Отродясь такого не было, и вот — опять!

Курс у нас один – правильный.

Надо же думать, что понимать.

Секс – это тоже форма движения.

Мы выполнили все пункты: от А до Б.

Я же вижу по глазам: вас же тошнит.

У меня к русскому языку вопросов нет.

Это не тот орган, который готов к любви.

Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.

Если делать — так по-большому!

Это наглая ложь и не совсем так.

Если я еврей — чего я буду стесняться! Я, правда, не еврей.

Есть ещё время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела.

Шли к рынку, а пришли к базару.

И те, кто выживут, сами потом будут смеяться.

Весь мир сейчас идет наоборот.

Ну и что, что я обещал, я же не сделал.

Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.

Вся работа будет строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие годы.

Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу.

У нас воруют намного больше, причем нигде не убавляется, такая страна.

Нас никто не может упрекнуть в том, что у нас хорошие помыслы.

Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку.

Я ничего говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Среда, 11.12.2024, 08:13 | Сообщение # 118 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН...

Осень 1823 года.

В Одессу прибыл Новороссийский генерал- губернатор Михаил Семенович Воронцов. Боевой генерал, участник многих войн, а с ним- его очаровательная жена Елизавета Ксаверьевна.

Элизе шел 31 год, красавицей не была, но все считали ее необыкновенно привлекательной. Ее улыбка никого не могла оставить равнодушным, блеск ее карих глаз, нежный голос и прелестный польский акцент, тонкий юмор, знание поэзии и музыки.

В Евпатории тогда городским головой был Хаджи-Ага Бабович. Он то и подарил Элизе пару старинных колец, сделанных в средневековом караимском городе-крепости Чуфут-Кале; сувенир, которым голова Евпатории очень дорожил, прекрасно понимая его ценность.

Елизавета Ксаверьевна, разглядывая вечером подарки, долго рассматривала надписи арабской вязью, выгравированные на кольцах. Она не знала происхождение этих колец, не представляла их ценности, но они просто околдовали её. Все ее мысли сходились на одном: это, наверняка, какая-то фраза из Корана, которая сбережет любовь даже на расстоянии.

А в это время в Одессе находился Александр Сергеевич Пушкин, которого направили сюда из Кишинева в министерство иностранных дел, работать при губернаторе Воронцове.

И вот, на одном из званых вечеров состоялось знакомство Елизаветы Воронцовой и Александра Сергеевича.

Елизавета любила балы, вечера, шумные сборища и не страдала от отсутствия ухажеров.

Но знакомство с Пушкиным что-то перевернуло в душе Элизы. Она была совершенно очарована им. Елизавете сначала было просто лестно, что известный поэт явно приударяет за нею. Ей нравилось, как на светских раутах на нее с завистью поглядывают приятельницы. И она влюбилась в поэта, забыв о своих ухажерах.

Елизавета и Александр стали проводить достаточно много времени вместе.

Любовники ездили к морю, бродили по окрестностям, заглядывая в гроты и пещеры, одна из которых и стала приютом их пылкой любви.

Все чаще они стали уединяться в комнате Элизы, не обращая внимания на косые взгляды домашней челяди.

Сам граф Воронцов, как человек занятой, дома бывал редко, работа требовала частых поездок по уездам. Но по Одессе уже стали гулять слухи о романе поэта с женой губернатора, которые дошли и до самого Воронцова.

Михаил Семенович , естественно, был крайне недоволен.

Где это видано, чтоб какой-то ссыльный подчиненный, которого он всегда так радушно принимал в своем доме, позволял себе ухаживания за его женой!

Знакомые донесли Пушкину об этом обстоятельстве.

А Александр Сергеевич , в силу своего характера, даже рад этому и пишет насмешливые строки о Воронцове, которые сразу прозвучали в салонах:

«Полу-милорд, полу-купец… ».

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| lamoisha | Дата: Среда, 11.12.2024, 08:13 | Сообщение # 119 |

Азиопа

Группа: Администраторы

Сообщений: 5358

Статус: Offline

| Губернатор вызывает Пушкина к себе и направляет в служебную командировку.

Пушкин должен был поехать по всем уездам с проверкой, где появилось наибольшее количество саранчи, рассмотреть, как местные власти борются с нею и какие принимают меры.

Пушкин вынужден был выехать из Одессы. Проехал он совсем немного, а затем свернул в усадьбу своего друга Льва Добровольского, где и пробыл достаточное время, распивая вино с друзьями и барышнями.

После трех недель отсутствия, Александр Сергеевич возвращается в Одессу.

Отчета нет. Вместо него Пушкин посылает депешу своему шефу Воронцову, в которой пишет теперь всем известные строки «Саранча летела, летела и села, всё съела и опять улетела».

После чего Воронцов пишет послание в Москву, где просит отозвать Пушкина, как не справившегося с работой и прислать вместо него более толкового помощника.

Через месяц граф Воронцов уезжает по срочным делам,и вот тут уж роман Пушкина и Воронцовой вспыхнул страстно. Но пришел момент, когда Елизавета Ксаверьевна поняла, что беременна. Александр Сергеевич принял это известие с восторгом, любовники не сомневались, чей это ребенок.

Но в разгар этой идиллии приходит письмо из Москвы, в котором сообщается, что Пушкину надлежит вернуться в Михайловское.

Наступает день расставания. И Элиза решает подарить Пушкину один из перстней той самой пары из шкатулки.

Вручая Александру Сергеевичу перстень с сердоликом, она пишет ему в альбоме:

Сохрани мой талисман. В нем таинственная сила!

Перстень подошел Пушкину на большой палец правой руки. Александр Сергеевич очень дорожил им и никогда не снимал.

На портрете Пушкина работы Василия Тропинина, этот перстень очень хорошо виден. Это он, тот самый талисман, подарок Елизаветы Воронцовой. Вместе с перстнем Пушкин пронес в своем сердце нежную и пылкую любовь к Елизавете Ксаверьевне.

Обычно он очень любил рассказать о своих похождениях и победах, но только не об этой. Никогда он не говорил ни с кем из своих современников об Элизе.

Получая письма из Одессы, запечатанные знакомым перстнем, он уходил в дальнюю комнату и долго там находился один. В одном из них Елизавета сообщила, что родила дочь, смугленькую и очень подвижную, назвала Софьей.

Итак, перстень… Этот перстень Элизы был на пальце Пушкина в день дуэли и был снят после смерти Пушкина Василием Жуковским, другом Александра Сергеевича.

После смерти Жуковского, его сын Павел передал кольцо И.С.Тургеневу, который тогда жил во Франции с Полиной Виардо, и очень хотел, чтобы после его смерти перстень передали Л.Н. Толстому, считая его достойнейшим среди русских писателей.

Но сын Виардо передал перстень в Пушкинский музей Александровского лицея.

В 1917 году в лицее был пожар, музей был ограблен и перстень пропал.

Только более чем через полвека после гибели Пушкина, была расшифрована таинственная надпись на перстне.

Она была вовсе не из Корана. Надпись была сделана в память о Мастере, изготовившем эти перстни и гласила: "Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да будет благословенна его память".

Ну а что же со вторым перстнем, тем самым, который остался у Елизаветы Воронцовой? Когда она упокоилась в 88-летнем возрасте, перстень перешел к ее сыну Семену, а далее ниточка теряется."

Халима Усманова

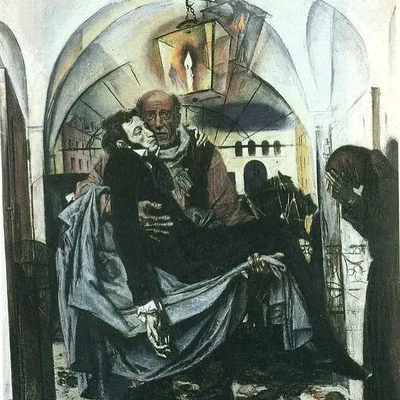

Портрет А.С.Пушкина. Художник Тропинин

Наутро я всегда трансперсональна

|

| |

| |

| Уралец | Дата: Среда, 11.12.2024, 19:56 | Сообщение # 120 |

Генерал-полковник

Группа: Модераторы

Сообщений: 868

Статус: Offline

| «Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи».

Отрывок. 1836 г.

Павел Никлебакс

|

| |

| |